明代男性服饰中有一种很特别的款式,衣服上常常绣着华美的蟒蛇、飞鱼图案,最独特的是衣服下半身两侧,布满了紧密的褶皱,远看很像现代女性的百褶裙。这种独特的设计,在唐宋乃至两汉魏晋时期的男装里都是找不到的。它的出现,还得从元代流行开的一种衣服——“腰线衣”说起。

简单说,“腰线衣”是元代标志性的长袍,带有浓厚的游牧风格。它的特点是腰身那里特别收紧,系着一条醒目的腰带(称为“腰线”),这种设计能束紧腰身,让人显得精神利落,同时也方便骑马活动。不过在当时,这可是蒙古贵族们才享有的特权穿着。

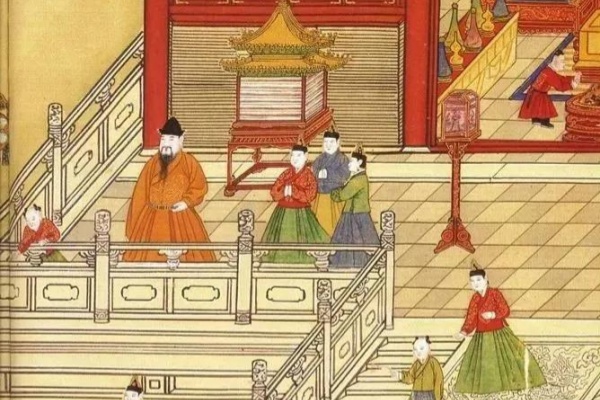

元朝结束后,情况就变了。能穿腰线衣的人多了起来,甚至在明朝初期的宫廷里,负责仪仗卫队的侍卫们,也被规定要穿这种带腰线的衣服。虽然明朝开国皇帝朱元璋提倡恢复唐代服饰风格,但有趣的是,侍卫的制服却依然沿用了元代的腰线衣样式。

正是受到腰线衣下摆有褶这个特点的影响,明朝发展出了两种新潮的男装:曳撒(或写作曳撒、一散)和贴里(褶衣)。

曳撒(一散):

它整体是一件长袍,两襟交叠(交领)。关键在下半身:背后是一整片没褶子的布料,而在衣服两侧(大腿位置开始),却密密匝匝地打满了整齐的褶子(像现代百褶裙),而且两侧是分开的(像开叉围裙)。仔细对比就能发现,这个下半身的设计,和元代腰线衣上的褶子是一脉相承的。这种衣服最初可能是内廷侍卫或宦官穿的便服。但自明代中期“土木堡之变”(1449年)以后,这种利落又带点酷劲的曳撒,越来越受到上流社会的喜爱。先是皇帝、皇子在闲暇时爱穿,后来连文武官员甚至普通读书人,都把它当成了时髦的休闲装,甚至有人穿着它去办公(要知道官服本该是没褶子的圆领袍)。史书里有记录,到了明代中晚期,士大夫在宴会上要是没穿件曳撒,都显得不够潮!

贴里(褶衣):

它和曳撒一样,也深受腰线衣褶子的影响,下半身同样布满细密的褶皱,像裙子一样。它和曳撒最大的区别有两个:一是不像曳撒那样后半身没褶、侧面有开叉,贴里的褶子是连续一圈打下来的,平整的地方很少(更像我们现在理解的百褶裙或褶裤的感觉);二是贴里上半身通常是交领。更重要的是,这种贴里(褶衣)主要流行在皇帝、宦官和高级官员圈子,普通老百姓不太穿。

所以回头来看,虽然明代没有延续元代男装的“腰线衣”这个名字,但那股来自草原的“下摆褶子风”,却实实在在刮进了明朝男士们的衣柜,促成了曳撒和贴里这类独特又带点“裙摆”效果的流行男装。这股风潮甚至也悄悄影响到了明代的女装,让当时的“马面裙”也多出了类似曳撒两侧的褶子装饰。虽然到了清代,剃发易服政策导致汉族男装传统中断,但女装的马面裙一直流传到了民国。

以上就是尚织汉服教育小编对明代男装的“裙摆风”的介绍,希望对您有帮助,如果您有其他汉服设计培训学习的需求或疑问,欢迎联系我们。