衣服不只是遮体保暖的东西,它就像一面镜子,照映着每个时代的风貌。从古到今,咱们中国人的穿着打扮,真是一直在变,却又悄悄传承着些什么。

想想唐朝那会儿,女人的衣着打扮,可是出了名的“花样百出”。头上的、身上的,各种华丽精致的饰品,层层叠叠,光彩夺目。那些面料上的图案、纹路,灵感大多是从花草鱼虫这些大自然的馈赠,还有口口相传的神话故事里来的,带着一股子浪漫劲儿。

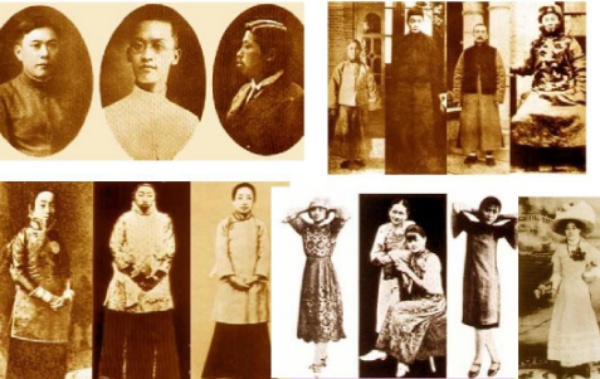

时间来到清朝,衣服变得格外讲“规矩”。什么身份地位,穿什么样的料子、颜色和花纹,那是丁点儿都不能乱。布料、颜色、纹饰,成了身份的标签。直到晚清年间,洋人的东西进来了,大家从最初的好奇和有点冲突的别扭感,到慢慢学着接受、融合。这一融合不要紧,衣服的设计也跟着变清爽了,不像过去那么层层叠叠,复杂繁琐。

清朝倒了,进入民国,又是新旧交替的时候。老的传统还在,西方的影响也大了起来。聪明的人们开始在老式样上动脑筋改良。尤其是女装,不再像以前那样直来直去、松松垮垮,而是变得合身、显腰身。这一改,女性的身材曲线之美就被大大方方地展现出来了。旗袍能火遍大街小巷,成为时尚标杆,正是赶上这股“修身”的潮流。它既保留了咱们的味道,又添了新感觉。

建国后的那三十年(大约1949-1979),国家还在摸索发展,物质并不宽裕。这种条件下,人们的穿着也讲究一个“朴素实用”。那时候走在街上,最常见的就是黑、灰、蓝,色调比较单一,成了那个年代的流行色,追求的是一种整齐划一的“干净利落”。

到了现在,经济发达了,生活选择也多。大家穿衣越来越自由,想法也五花八门,要个性,要独特。但有趣的是,老祖宗穿衣的那些讲究和审美,其实并没有完全消失。它或多或少的,还在影响着今天人们的眼光和时尚潮流。你看现在国际上走红的中国设计师,时不时就把传统的盘扣、刺绣、水墨意境这些元素,巧妙地揉进现代衣服里,不仅让我们自己看了亲切,世界也觉得新鲜,让时尚舞台多了好多可能性。

咱中国的文化就是这么厉害,既能包容,又有韧性。回看这一路走来的服饰变迁,老底子积累的染色、织布这些手艺活,真的需要在实践中不断琢磨、创新。传承服饰文化,不只是复制老样子做新衣服,更是在保存一种实实在在的物质文化。它得跟着时代走,能融合新东西。老传统在现代潮流的冲击下,有时确实显得脆弱,这反而推着我们往前走,要去尝试、去探索。把老祖宗留下的面料感觉、款式的味道、特别的图案纹样,用心保留好它精神内核的同时,想办法变出新花样,创造出更有生命力的艺术形式。

回头看服饰变迁的路,了解过去的选择和因由,不是为了怀旧,恰恰是为了想清楚:今天我们的时尚追求什么?该守住哪些原则?未来又要往哪走?