首服,在古代也被叫做元服、头衣,简单来说,就是古人用于头部装饰的物件。头部作为人体最重要的部位之一,在古代,头部的装饰承载的功能远不止保暖和美观那么简单。它更是一种别等级、显贵贱的重要象征,是一个人身份与地位的直观“名片”。

中国古人,无论男女,都有蓄长发的传统。男子作为经常抛头露面、参与社会活动的人群,头部装饰对他们而言,更是至关重要的大事。中国历朝历代都设置了严格的冠服制度,针对男子首服的规定也因时代的不同而各有特色,这些规定反映着当时社会的价值观与等级秩序。

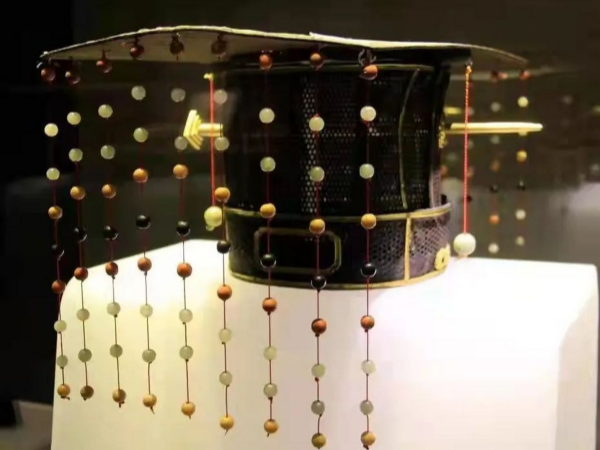

冕:帝王将相的祭祀专属

冕,是首服中级别最高的存在,也是中国古代极为重要的一种冠饰。它并非单独佩戴,而是要与冕服、赤舄、佩绶、玉圭等一系列配饰搭配,共同构成一套完整的仪式装扮。只有帝王、王公、卿大夫在参加祭祀典礼等重要活动时,才有资格佩戴冕。

关于冕制的起源,相传可追溯到黄帝时期。自周代起,冕冠的基本样式便被后世不断传承和沿用。不过,到了唐代,冕冠迎来了改制,其样式与之前相比有了一些变化。但清朝推行剃发易服政策后,这一承载着千年历史的冕冠,便渐渐消失在了历史的长河中,成为了遥远的记忆。

弁:兼具礼仪与用途的冠饰

弁,在周代是一种仅次于冕的尊贵冠饰,主要由士和乐人在祭祀时佩戴。同时,它还是士举行冠礼和婚礼时的重要礼冠,具有浓厚的礼仪文化内涵。

弁根据材质不同分为爵弁和皮弁。爵弁使用赤黑色布制作,属于文冠,在礼仪场合中,往往象征着文雅与庄重;皮弁则采用白鹿皮制成,为武冠,在一些与军事相关的礼仪或活动中使用,凸显佩戴者的英武之气。随着时间的推移,爵弁自宋代以后便不再使用,而皮弁则一直沿用到明朝,见证了那个时代的变迁。

冠:贵族身份的鲜明印记

冠,是先秦时期成年贵族男子的关键头饰。在那个时代,成年后戴上冠是一种基本的礼仪规范,“当冠而不冠”的人会被视为不知礼数。冠的主要作用是束发,让头发整齐有序,同时,它也是贵族身份的一种显著标志。在先秦社会,不戴冠的贵族会被认为是不遵守礼仪的“非礼”之人。

汉代以后,冠更是成为了区分等级地位的重要标志之一。这个时期,出现了各种各样的冠,如冕冠、长冠、委貌冠、通天冠、远游冠、高山冠、进贤冠、法冠、武冠、鹖冠、建华冠、方山冠、术士冠、笼冠、梁冠等等。这些冠造型各异,功能也有所不同,主要用于各种正式、庄重的场合,并且需要搭配相应的礼服或公服佩戴,以彰显佩戴者的身份和地位。

官员在平时居家时,会佩戴一种小冠。这种小冠多为皮制,形状如同手状,正好束在发髻上。它不仅佩戴方便,而且具有很强的实用性。在朝礼宾客时,这种小冠被广泛戴用,文官、学士也经常佩戴它。我们在很多影视作品中,都能看到男子佩戴这种小冠的形象。

帻:从庶民到士大夫的多元使用

帻,是古代普通男子常见的头部装饰,属于头巾的一种。在先秦时期,身份有了明显的区分,有身份的士(古代的文化人)成年后会加冠,而庶人则只能裹巾。秦汉时期,庶人所戴的帻多为黑色或青色,这也是秦代称老百姓为黔首、汉代称奴仆为苍头的原因之一。

帻不仅具有压发的实用功能,身份高贵的人也可以佩戴,不过要在帻上加冠。魏晋时期,社会风气较为开放,许多士大夫不拘泥于传统的礼法,纷纷开始戴巾。其中,诸葛亮所创的纶巾(也叫诸葛巾)非常流行,甚至后来被视为儒将的专门装束。苏轼在《念奴娇·赤壁怀古》中“羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭”的词句,生动地描绘了这种装束的魅力。

唐宋以后,文人士大夫普遍喜爱戴巾。比如宋代文人平时喜欢戴造型高而方正的巾帽,身穿宽大的衣衫,营造出一种高雅的气质。宋人将这种巾帽称为“高装巾子”,并且常用著名的文人名字来命名,如“东坡巾”、“程子巾”等。历史上巾帻的种类繁多,诸葛巾、幅巾、网巾、方山巾、折角巾、东坡巾、仙桃巾等,每一种都有其独特的文化内涵。

幞头:实用与美观并存的常服选择

幞头是由巾帻演变而来的一种首服。汉代男子为了方便劳作,用一块巾布从后脑向前把发髻捆住,在前额打结,使巾布两角翘在前额,作为自然的装饰,当时这种巾布被称为络头、帕头、陌头或帩头。汉乐府诗《陌上桑》中“少年见罗敷,脱帽着帩头”描绘的就是这种场景。

北周时期,幞头的样式发生了变化,两角被置于脑后打结,并采用青黑色的纱罗作为材料,因此被称为“乌纱”(乌纱帽便由此诞生)。

幞头因其脱戴方便、样式富有变化且华贵活泼,深受社会各阶层的喜爱,很快就成为了百官士庶的常服。唐代以后,幞头的造型不断推陈出新,出现了软脚、翘脚、直脚、交脚、朝天、顺风幞头等,甚至还出现了两个角可以随时装卸的展角幞头。

关于展角幞头,还有一个有趣的故事。传说它是宋朝开国皇帝赵匡胤发明的。赵匡胤出身武将,他手下有一帮与他出生入死的兄弟。赵匡胤称帝后,这些兄弟也都加官晋爵。但他们习惯了过去的随意,上朝时经常交头接耳,毫无规矩。赵匡胤心中不悦,却又不便发作。于是,他设计了一种新型官帽,在乌纱帽后面加了一对又硬又平的长翅,每边伸出去半米。大臣们戴上这种帽子后,稍微一动帽子就会晃动,不仅影响形象,而且很难靠近他人交谈。从此,朝堂上的纪律得到了维护。

帽:不拘一格的头部配饰

帽,在古代也是一种重要的头衣,在冠冕出现之前就已经存在。冠服制度形成后,官吏在非正式场合,如居家或闲暇时可以戴帽,庶人与无爵位者也经常戴用。帽的形制不拘一格,可以根据不同的需求和场合进行设计,具有很强的实用性。

清代首服:等级分明的礼仪象征

清代男子首服主要有凉帽和暖帽两种。顶戴和花翎是清代官帽上的重要装饰,它们是区别官阶高低的关键标志。所谓顶戴,是指官帽上的顶珠,不同品级的官员,顶珠所用的宝石质地和颜色各不相同。顶珠下面有翎管,一般由白玉或翡翠制成,用于安插翎枝。翎枝分为蓝翎和花翎,蓝翎用鹖羽制成,花翎用孔雀羽制成,其主要作用是昭明等级、赏赐军功。

三千年冠冕更迭,八万里风鬟云鬓,最终沉淀为民族文化基因中的一组特殊密码。它们提醒着后人:真正的衣冠风流,不在珠玉锦绣的堆砌,而在方寸之间对"敬天法祖"的恪守,对"文质彬彬"的追求,对"礼运大同"的向往。