汉服作为承载华夏文明的重要文化符号,其交领右衽的形制特征始终是区分族群身份与礼仪规范的核心标识。在历代典籍与出土文物中,"右衽为夏,左衽为夷"的服饰制度清晰可见:自周代确立的右衽传统,不仅体现着中原文明"天圆地方"的宇宙观——右衽交叠形成的方正衣领暗合"地方"之意,更成为"华夷之辨"的视觉符号。北朝时期鲜卑政权虽保留左衽旧俗,却在服饰纹样中融入中原十二章纹,这种文化交融的痕迹至今仍能在敦煌壁画中窥见端倪。

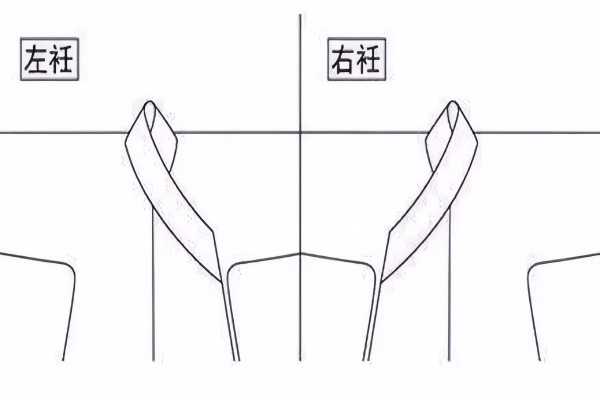

左衽,右前襟掩向左腋系带,将左襟掩覆于内。从其名称的由来看,也可以被叫做“左推”。“衽”这个字,在这里指代的就是衣襟。在古代,上衣普遍采用交领斜襟的设计样式,而所谓的少数民族(文中称为“夷人”)穿上衣时是将衣襟朝左掩合的,这种样式就被命名为“左衽”。

“四夷左衽,罔不咸赖。”这里提到的“四夷”或者简称为“夷人”,都是指中国古代的少数民族。由此可见,在一般的认知里,少数民族往往穿着左衽样式的衣服。

再看北朝时期的服装情况。像北魏、东魏、西魏、北齐、北周等国家,它们都属于北方民族所建立的政权。这一时期的服装既有着本民族的特色,又受到了中原汉民族服装风格的影响。当时的百姓通常穿着小袖袍,腰间会束上革带,下身搭配小口裤,脚部则穿上短靴。

这种时期的袍服用各种各样的丝绸或者布帛制作而成。领口开在脖子旁边,颜色常常采用五色或者是红、绿、紫等色彩,并且还镶有色彩丰富的衣裾和领边,这种袍服被叫做“本色衣”。其衣襟的样式为“左衽”,也就是前襟从右边朝着左边掩合,头发会梳成发辫,这种发型在当时被称为“索头”,头上还会戴着帽子。

右衽,左前襟掩向右腋系带,将右襟掩覆于内。同样,“衽”指的是衣襟。古代的上衣大多是交领斜襟的设计,不过华夏族,也就是中国古代中原地区的人民,他们穿上衣时习惯将前襟朝右掩合,这种形式就被称为“右衽”,与之相对的少数民族的则多为左衽。

当代汉服复兴运动中,右衽的正确穿着不仅是对传统形制的遵循,更是对文化记忆的郑重传承。当我们轻抚衣襟时,应当意识到这方寸之间的左右之别,承载着五千年的礼制沉淀与民族认同。从《礼记》"衽当右"的仪轨记载,到现代汉服社团的形制规范,右衽始终是连接古今的文化密码。此刻不妨审视自身衣装:您的汉服衣襟,是否正以优雅的右衽之姿,续写着华夏衣冠的千年文脉?

以上就是尚织汉服学塾小编对右衽为华夏的介绍,希望对您有帮助,如果您有其他汉服设计培训学习的需求或疑问,欢迎联系我们。