春秋战国时期的中原服饰呈现出前所未有的多元面貌。除深衣制式与胡服元素的交融外,特殊职业服饰特征显著:乐师佩戴防风兜帽,舞者身着数尺长的广袖,渔猎者则偏好鸱鸟角冠或鹊尾冠,搭配便于活动的窄袖长襦与斜裁下裳。这一时期服饰逐渐突破礼制约束,转向实用性与个性化表达。南方楚地深衣尤具特色,其衣袖上部膨大如囊,袖口急收成窄筒,衣摆采用多层堆叠的曳地设计,保持着右衽直裾的传统形制。

至两汉时期,女性服饰发生结构性变革。逐渐扬弃战国流行的连体深衣制式,回归传统分体式结构,形成上襦下裙的经典组合。改制后的短襦长度及腰,袖形向广博方向发展,常饰以织锦缘边;下裙则发展出及地长款,可完全遮蔽足履,形成"行不露足"的端庄仪态。这种服饰组合既保留深衣的礼仪特征,又赋予穿着者更大的活动自由。

汉代深衣体系正式分化出曲裾与直裾两大类型。曲裾深衣采用分裁合制工艺:上衣部分取正裁法,由六幅素绢构成——身幅两片各宽二尺二寸(汉制标准布幅),双袖各用整幅与半幅拼接;经横向缝合后对折处理,腋下接缝形成立体袖型,最后挖制交领。下裳则取斜裁技法,四片梯形绢料经精密计算后左向倾斜拼接,形成标志性的三角曲裾结构。其装饰工艺尤为考究,在左侧衣缘及下摆处镶嵌半幅织锦边饰,穿着时通过右衽交叠、左裾旋绕的复杂系结方式固定。

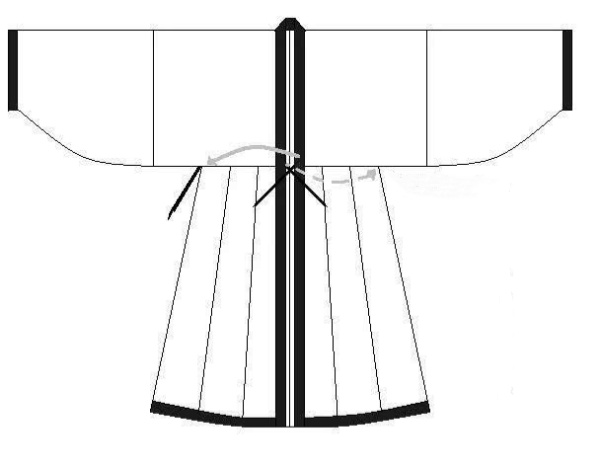

相较于繁复的曲裾制式,直裾深衣展现出显著的实用改良特征。其最大创新在于取消螺旋状绕襟结构,采用直线裁剪的垂直衣裾。这种改良不仅节省约三成布料,更解放了身体活动空间,特别适应农耕、织造等生产劳作需求,因而在庶民阶层广泛流行。从出土陶俑及画像石考证,直裾深衣多采用耐磨的麻葛质地,装饰元素亦较曲裾简朴,充分体现"器以用为美"的造物思想。

以上就是尚织汉服学塾小编对深衣的历史变迁与制作技艺的介绍,希望对您有帮助,如果您有其他汉服设计培训学习的需求或疑问,欢迎联系我们。