宋代在继承唐代衣冠制度的基础上,建立起更为严密的服饰等级体系。建隆年间,宋太祖赵匡胤颁布新服制,二十八种玉带规制重构官僚服饰体系。这项制度创新不仅延续了前朝"辨章服,明贵贱"的传统,更通过材质、纹样、配饰等细节差异,构建起立体的身份标识系统。其中最具代表性的当属黄袍制度的强化,自后周"陈桥兵变"后,明黄色成为帝王专属,民间禁用范围从织物延伸至染料行业,形成完整的禁色管理体系。

宋代官服制度呈现出"礼制化"与"符号化"的双重特征。三品以上官员朝服采用云鹤纹缂丝锦袍,腰间配金玉带銙;中低级官员则着团花暗纹罗袍,束银鎏金带。每逢元日大朝会,百官依品序着"七梁冠""五梁冠",配方心曲领,形成独特的视觉序列。值得关注的是幞头形制的政治寓意,平脚幞头双翅长达40厘米,这种设计既延续了晚唐"硬脚"传统,又通过限制头部活动强化朝仪规范,可谓将服饰的政治功能发挥到极致。

北宋士大夫的日常着装呈现出"雅俗交融"的特点。在职官员便服多着改良唐制圆领襕衫,配软脚幞头,下摆施横襕象征"下裳",腰间襞积多达二十四褶,暗合节气轮回。苏轼创制的"东坡巾"最具文人特色,这种高筒方顶的冠饰采用乌纱硬衬,既符合"行止端正"的儒家规范,又通过前倾的造型展现洒脱气度。南渡后,士人群体中兴起的"紫衫现象"值得玩味,这种原本属低级武官的服色,因便于行动而成为江南士绅的流行装束。

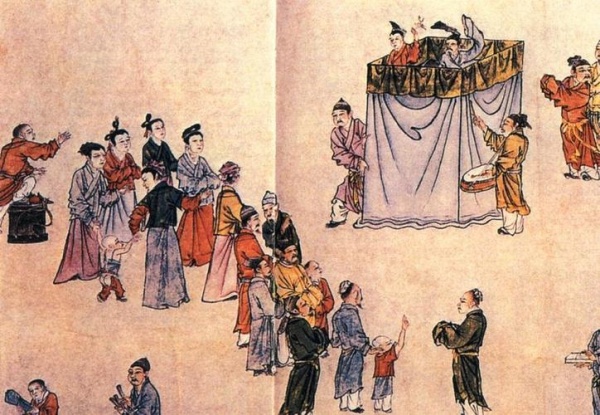

市井民众的着装系统形成独特的视觉符号体系。工商阶层依律穿着皂色或白色缺胯袍,这种侧开衩设计源自五代军服,便于劳作时撩起下摆。从事体力劳动者则流行短褐缚裤,衣长多不过膝,采用靛蓝粗布拼接而成。值得注意的是"曲翅幞头"的演变,这种将软脚扭转固定的冠式,既区别于官制平脚幞头,又通过翘曲造型形成职业标识,成为衙役、脚夫的专属冠饰。

举人群体发展出独特的"裥衫文化"。这种以白苎麻制成的交领长衫,前襟三十六褶象征"天罡之数",后背缀方形补子书写经义。侍从人员的"卷梁通天冠"融合了前朝进贤冠与西域胡帽元素,冠顶的弧形梁架用竹篾为骨,外裱漆纱,形成独特的建筑感造型。而方心曲领作为朝服核心配饰,其白玉质地的圆环造型源自《周礼》"天道圆"的哲学观念,成为连接古今的礼制符号。

宋代男子服饰的演变轨迹,折射出社会结构的深刻变迁。从宫廷到市井,从官僚到庶民,每个阶层的着装都成为时代精神的物质载体。这种服饰文化的多元发展,既保持着礼制传统的连续性,又孕育着市民审美的新芽,为后世研究宋代社会形态提供了生动的视觉注脚。透过这些经纬交织的服饰符号,我们得以窥见一个在变革中寻求平衡的文明图景。

以上就是尚织汉服学塾小编对宋代男子服饰的介绍,希望对您有帮助,如果您有其他汉服设计培训学习的需求或疑问,欢迎联系我们。