早在新石器时代,先民们已掌握染色技艺雏形。至东周时期(公元前770年-前256年),服饰色彩逐渐成为阶级标识体系的重要构成。礼制明确规定,除丧服用素缟外,日常服饰必须施以彩色。这种"非列采不入公门"的制度,将服饰色谱与身份等级紧密关联,形成独特的视觉政治符号。

石染工艺的诞生

原始染色技术最初源于矿物应用。自然界中易提取的矿石因其显色特性,成为早期文明的首选着色材料,史称"石染"。这种工艺在战国时期(公元前475年-前221年)达到高峰,形成以丹砂、石黄、空青为主的矿物色谱体系。

朱砂的贵族

产自楚地山谷的丹砂因其稀有性成为身份象征。这种天然硫化汞晶体呈现两种形态:六方晶系的艳红与四方晶系的深灰。工匠需将其研磨至微米级粉末,特殊粘合剂附着织物。但受限于水溶性差和易褪色缺陷,朱砂服饰成为权贵专属,开采者常因此暴富。

蓝染工艺的突破

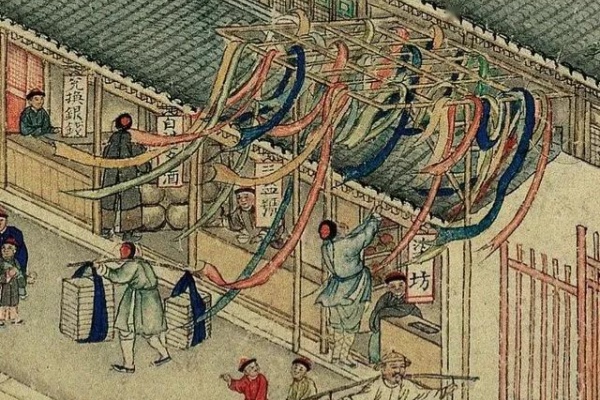

随着纺织业发展,植物染料逐步取代矿物成为主流。楚地工匠开创性的蓝草(蓼蓝)加工技术,实现从"揉蓝取汁"到"靛泥发酵"的工艺跨越。《荀子》"青出于蓝"的典故,正是对这种生物化学转化的生动诠释。靛蓝色素与纤维的牢固结合,成就了耐洗晒的经典蓝染工艺。

色谱扩展与媒染技术

茜草根部的茜素与紫草根的紫草宁,分别成就红紫两色。但这类染料需媒染剂辅助显色,古人发现明矾的媒染作用,通过铝离子与色素的螯合反应,实现色牢度突破。这种"染丝"与"染帛"的分工体系,推动刺绣与织锦工艺的同步发展。

古代工匠通过观察自然现象,逐步建立完整的染色科学体系:从矿物筛选到植物培育,从物理研磨到生物发酵,从直接染色到化学媒染。这种技术演进不仅满足审美需求,更折射出古代社会对自然资源的认知深化和可持续利用智慧。每件出土的战国彩衣,都是凝固的古代科技史,见证着中华文明在材料科学领域的卓越成就。

以上就是尚织汉服学塾小编对古代染色技术的介绍,希望对您有帮助,如果您有其他汉服设计培训学习的需求或疑问,欢迎联系我们。