常言道:“着装风格,人各有异。”但在古代社会,这不仅仅关乎个人喜好,更与礼仪规范紧密相连。服饰,作为文化传承的一部分,承载着深厚的文化内涵。

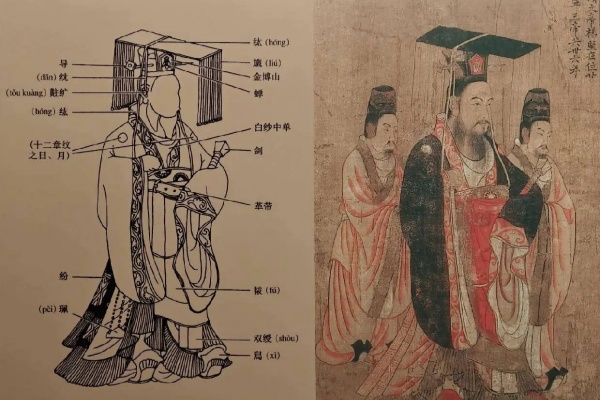

一、头饰篇

冠,用以束发,并兼具装饰之美。

冕,则是更为庄重的大礼帽,专供天子、诸侯及卿大夫在祭祀等重大场合佩戴,彰显其尊贵与神圣。

巾帻,在古代社会中,其佩戴权被严格限制。统治阶级与王公贵族方能戴帽,而奴仆等低层民众则只能以巾包头。

二、体衣篇

在古代,衣裳有着明确的分工:上身着衣,下身穿裳。如白居易《卖炭翁》中所言:“卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。”生动地描绘了古代劳动者的生活场景。

袍,作为一种简便的服饰,打破了衣裳的界限,成为古人日常穿着的又一选择。

裙与裳在形态上相近,都是古代女性喜爱的下装。如《红楼梦》中林黛玉进贾府时的描写:“其钗环裙袄,三人皆是一样的妆饰。”展现了古代女性的优雅与美丽。

然而,在古代社会,体衣的质地与颜色却有着严格的等级规定。司马光在《训俭示康》中曾批评当时社会的奢侈风气:“走卒类士服,农夫蹑丝履。”

王公贵族在天冷时穿着华贵的毛皮大衣(裘),天热时则身着高级丝织品。而寒士庶子则只能穿着麻、葛等材质制成的布衣或灰色粗布制成的褐衣。

三、足衣及其他配饰

足衣,即古代的鞋子,被称为“履”。在古代,鞋子的种类繁多,有革履、丝鞋、麻鞋和草鞋等。有钱人往往穿着革履丝鞋,而穷苦人则只能穿草鞋或光脚行走。

此外,古代人还有寝衣等配饰,包括亵衣、锦衾、布衾等。杜甫在诗中曾写道:“布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。”生动地描绘了古代人对于寝具的珍视与无奈。

四、服饰与人物代称的关联

在古代社会中,服饰以其鲜明的颜色、材料或质地等特征,成为了人们身份与地位的象征。因此,不少服饰词语也成为了某类人物的代称,并沿用至今。

黔首,因秦时平民常用黑巾裹头而得名,后来成为了平民的代称。

巾帼,原指古代妇女佩戴的头巾,后来成为了妇女的代称。

黄冠与黄衣,均因道士常穿而得名,后来成为了道士的代称。

黄裳,则是太子的代称,源于其常穿的黄色衣裳。

布衣,因平民常穿麻布等材质的衣服而得名,后来成为了平民的代称。

青衣,原指古代婢女多穿青色衣服而得名,后来逐渐演变为演员的代称。

白丁与白衣、白身等词语,均因古代平民常穿白衣而得名,后来成为了平民百姓的代称。

青衿与缙绅,则分别成为了读书人与高官的代称。青衿因古代读书人常穿而得名;而缙绅则因古代士大夫所佩戴的腰带与笏板而得名。

褐夫,因穷苦人常穿麻毛织品制成的褐衣而得名,后来成为了贫民的代称。

裙钗与袍泽等词语,则分别成为了妇女与将士、战友的代称。裙钗因古代妇女常穿裙子而得名;而袍泽则因古代士兵常穿的衣服而得名。

左衽,则因其衣襟向左掩的特殊穿着方式而得名,后来成为了不服朝廷的远方异族的代称。