华夏大地,自古以来便与玉器结下了不解之缘,其历史可追溯至遥远的旧石器时代,跨越五千载春秋,见证了人类文明的兴衰更迭与社会风貌的沧桑变化。玉文化,作为中华民族独有的精神标识,其深邃与博大,在华夏文化的长河中熠熠生辉。

古代玉制礼器,是古人在庄重场合,如祭祀、朝拜、外交活动中不可或缺的圣物,被誉为“玉礼器”或简称“礼玉”。据古籍《周礼》所载,最为核心的玉礼器包括璧、琮、圭、璋、琥、璜六大类,每一类皆承载着深厚的文化意蕴与礼仪规范。

六器之韵

璧:圆形中空,古人用以祭天,常被用作国事交往中的珍贵信物。其悠久的历史,自新石器时代起便绵延不绝,至战国至两汉时期更是达到了艺术与技术的高峰。

琮:内圆外方的独特造型,寓意着天圆地方。它不仅是礼地的圣物,更在太湖流域的良渚文化与西北齐家文化中展现出多样化的形态。商代鼎盛,西周渐衰,玉琮的演变史,亦是古代社会变迁的缩影。

圭:上端尖锐,下端平直,是朝堂之上身份与权力的标志,亦是祭祀与盟誓的重要祭器。其种类繁多,用途广泛,从朝觐之礼到祭神之仪,无不彰显其重要地位。

璋:扁平长方,一端斜刃,在《周礼》中被细分为多种,每种均对应着不同的祭祀场合与山川等级。其中,赤璋敬献南方之神,大、中、边璋则随山川大小而别,展现了古人对自然的敬畏与崇拜。

琥:以虎为形,或刻虎纹,以白虎的身份来礼西方。从殷商至汉代,玉琥的形制逐渐丰富,明清时期更以圆雕技法展现其威猛之美,成为写实艺术的典范。

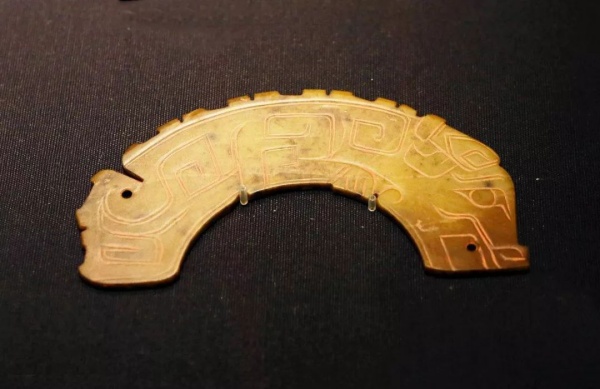

璜:弧形,形态多变。自新石器时代起,玉璜便作为组玉佩的重要组成部分,商周之后更兼具礼器与佩饰的双重功能,各类动物形璜的出现,更是增添了其艺术魅力。

古代玉器的纹饰艺术演进

自商代以降,玉器上的图案与纹饰经历了从抽象到具象的华丽蜕变。最初,这些纹饰多为几何形态,简约而神秘,而后逐渐融入自然界的万千景象,既有飘渺的神话故事,也有人间的烟火景致,更有寓意吉祥的符号,共同编织出一幅幅丰富多彩的视觉盛宴。

追溯至远古,几何纹饰是玉器装饰的初章。新石器时代仰韶文化的彩陶上,几何图案几乎占据了主导地位,它们源自人们对周遭环境的直观感受与艺术化提炼,随着智慧的增长与技艺的精进,这些简单的线条与形状被赋予了更深的装饰意义,成为史前乃至商周时期独特的审美符号。

绳纹,这一古老而质朴的纹饰,形如绳索交织,又称绞丝纹,战国时期的玉环上常见其身影。

弦纹,作为古代陶器与青铜器的经典装饰元素,以其简洁流畅的线条环绕器身,如同紧绷的弓弦,体现了工匠的精湛技艺,透露出一种简约而不失高雅的美学追求。

谷纹,则是玉器上的一抹亮丽风景,它以圆润的凸起模仿谷粒形态,辅以弯曲的短线象征谷芽,寓意着丰收与富足,自战国以来便深受喜爱,成为玉器装饰的重要元素。

蒲纹,宛如编织精美的蒲席,不同方向的平行线交织出六角形的图案,为汉代玉器增添了几分古朴与雅致。

乳钉纹,则承载着古人对母性的崇敬与生命的颂歌,它以凸起的乳突或置于斜方格中的乳钉形式出现,虽简约却庄重,透露出浓厚的文化底蕴。

云纹,作为吉祥图案的代表,寄托了古人对高升与如意的向往。它源自对云朵形态的捕捉与想象,形态多变,为玉器增添了几分灵动与飘逸。

雷纹,则以其独特的方折回旋线条,展现了青铜器的雄浑与力量,虽在玉器中较为罕见,但每当出现,总能与云纹相得益彰,共同营造出一种神秘而庄严的氛围。

涡纹,则如同水涡般旋转不息,以其独特的动态美感吸引着人们的目光。从西周至春秋战国时期,涡纹在玉器上的运用逐渐广泛,成为大件玉器上不可或缺的装饰元素。

连珠纹,以其串联的圆形或球形图案,呈现出一种连续而和谐的视觉效果。无论是一字形、圆弧形还是“S”形排列,都展现出一种流动的美感与韵律。

重环纹,作为青铜器装饰的重要纹样之一,其重复排列的瓦状纹饰美观大方,蕴含着古人对秩序与和谐的追求。它常被雕琢在龙、兽等神秘生物的身上,增添了几分威严与庄重。

古代工匠们用他们的巧手与匠心,将自然之美、人文之韵凝聚于一方玉石之上。它们诉说着古人的智慧与创造力,也让我们在现代社会中依然能感受到那份来自远古的温暖与力量。

以上就是尚织汉服学塾小编对古代华夏玉礼器的介绍,希望对您有帮助,如果您有其他汉服设计培训学习的需求或疑问,欢迎联系我们。